II La perte partielle de la vue

D) Les facteurs de risques favorisant la dmla

Vidéo de Mme C nous témoignant des différents facteurs de risques dont elle a été informée ou qu'elle soupçonne.

A ce jour, les causes exactes de la DMLA ne sont pas encore élucidées. Cependant, les nombreuses études ont montré que la dmla est associée à des facteurs favorisant son développement.

L'âge

Par définition l’âge est le facteur de risque le plus important. Ainsi, si seul 1% des personnes de 50-55 ans, la prévalence passe à 10% environ chez 55-65 ans puis 15% pour les 65 à 75 ans. Après 75 ans, elle s’élève à 25%.

En plus d’augmenter le risque d’être atteint de dmla, une étude islandaise publiée en décembre 2006 prouve que l’âge provoque une détérioration de l’état de la maladie.

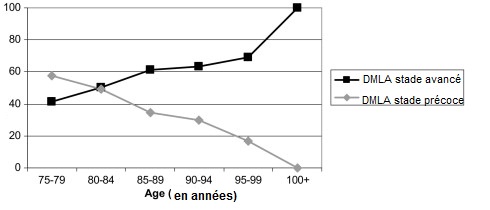

Etude du document

Nous cherchons à déterminer la proportion de dmla au stade précoce et à un stade avancé sur des personnes âgées et très âgées.

Méthode

L’étude se base sur 897 patients atteints de DMLA âgés de 75 à 102 ans ayant tous des antécédents familiaux de DMLA.

Résultats

Avec l'âge, une proportion de plus en plus grande des participants ont une DMLA avancée, 54% (469 sur 863) de l'ensemble des personnes de 75 ans et plus ont une DMLA avancée.

64% (258 sur 406) de l'ensemble des personnes de 85 ans et plus, 74% (37 de 50) de tous les 95 ans et plus, et les 100 (huit sur huit) ans et plus ont une DMLA avancée.

Tous les centenaires ont une DMLA avancée.

Conclusion

L’âge aggrave l’état de la maladie et fait passé les cas précoces à des stades avancés.

Génétique et hérédité

Les liens entre DMLA et génétique sont connus depuis longtemps avec la constatation de familles entières atteintes et la ressemblance des conséquences de la DMLA avec celles observées lors de dégénérescences rétiniennes héréditaires telle que la maladie de Stargardt.

En effet, le risque de développer une DMLA pour un sujet ayant un parent atteint est généralement compris entre 2 et 4.

La DMLA serait expliqué par une composante génétique. L’association d’un gène à la maladie signifie que les individus porteurs du variant identifié à risque au sein du gène ont plus de risques de développer la maladie, comparés à un individu qui ne le porterait pas.

L’équipe du service d’ophtalmologie de l’Hôpital Intercommunal de Créteil, dirigée par le professeur Eric Souied (cf Interview vidéo du professeur Eric Souied), a mis en évidence en 1998 l’un des premiers gènes associés à la DMLA : le gène de l’APOE, codant pour une protéine impliquée dans le métabolisme des lipides et situé sur le chromosome 19.

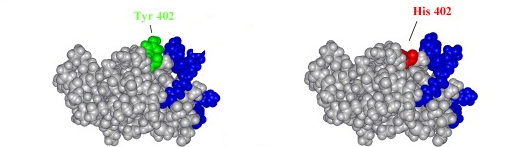

Puis plus tard en 2005, plusieurs équipes de scientifiques ont identifié ont pour la première fois localisé un allèle à risque au sein du gène codant pour la protéine du facteur complément (CFH). La protéine CFH est formée de 20 séquences répétées de 60 acides aminés chacune.

Cet allèle provoque une substitution d’un acide aminé « histidine » par un acide aminé « tyrosine » en position 402 de la protéine CFH.

Structure de la protéine codée par le gène CFH. A gauche, protéine mutée avec en position 402 l'acide aminé histisine et à droite la protéine saine avec en postion 402 l'acide aminé Tyrosine

Depuis, une quinzaine d’études publiées ont confirmé cette association. Le CFH est impliqué dans le contrôle de l’inflammation du corps. Le changement Y402H pourrait donc diminuer cette action protectrice et favoriser les lésions vasculaires de l’épithélium pigmentaire de la rétine (tissu appelé épithélium pigmentaire qui assure le renouvellement des cellules photo réceptrices constituant la rétine).

La plus grande fréquence de la liaison Y402H dans les formes humides (avec néovascularisation) que dans les formes sèches plaide en faveur de cette hypothèse. Ainsi, 43 % des sujets atteints de DMLA étaient porteurs de ce variant et, par rapport à la population témoin, le déséquilibre de liaison est considérable.

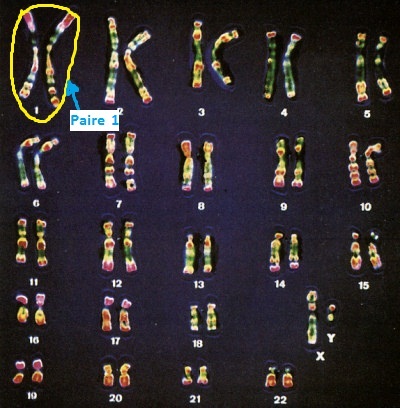

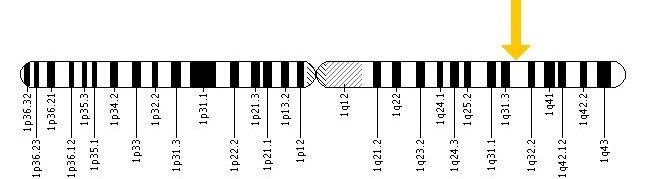

Le gène CFH est situé sur la paire 1 et sur la zone 1q31. Les chromosomes sont constitués d'un brin court "p" et un long "q". Ces parties sont divisées en régions. Une des des dernières régions du chromsomes s'appelle "q31".

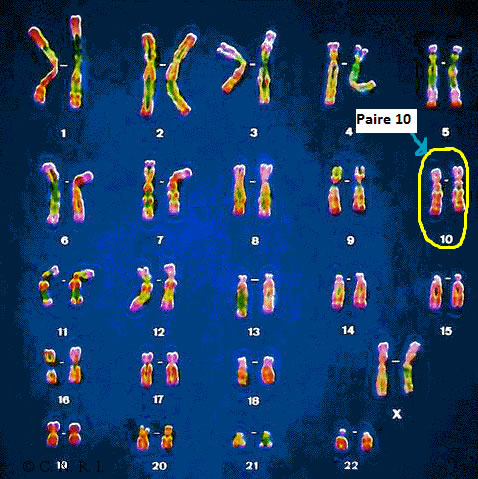

Depuis, plusieurs autres études ont fait part d’une liaison entre la DMLA et la région de l’ADN 10q26 de la base de chromosomes 10.

Cette région comprend trois gènes très proches les uns les autres : PLEKHA1, ARMS2 et HTRA1 mais les études ont montré que ce sont surtout les variants des deux derniers les plus impliqués. Ces gènes étant très proches les uns les autres il est difficile de savoir lequel est impliqué dans la dmla.

Caryotype avec la mise en évidence de la paire 10 (5)

↓

Zone des gènes HTRA1 et ARMS2

Une dizaine d’études ont retrouvés un lien entre DMLA et un variant de l’ARMS2.

D'autre part, deux autres études parues dans la revue Science plaident en faveur du gène HTRA1 étant le 2e gène majeur associé à la survenue de la DMLA. Plus récemment, il a été montré qu’une mutation d'un nucléotide du gène HTRA1 confèrerait un risque de 49,3 % de DMLA.

HTRA1 code pour une protéine brisant les liaisons peptidiques des protéines (sérine protéase) activée par le stress cellulaire et exprimée dans la rétine humaine. Ce variant du gène HTRA1 pourrait entrainer une augmentation locale de la protéase, favorisant les lésions des tissus et permettre la croissance de vaisseaux sanguins aux mauvais endroits en d'autres termes accélérer le processus de néo-vascularisation de la dmla humide.

Les études ont ainsi montré que les personnes possédant les variants des gènes homozygotes CFH, ARMS2 et HTRA1 ont 250 fois plus de risques de développer une DMLA. Selon les différentes études, ce serait la combinaison de plusieurs gènes à risques qui provoquerait la dmla.

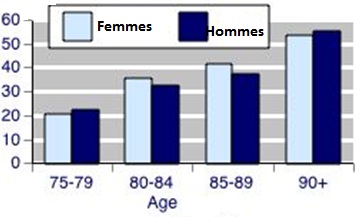

Statistiquement, les ophtalmologistes constatent que les femmes sont plus touchées que les hommes par la DMLA et les études ont montré que le risque d’être atteint de dmla chez les femmes est multiplié par 1,2.

Il ne s'agit pour l'instant que d'un constat encore non prouvé. Cette étude australienne constate également ce phénomène mais qu'entre 80 ans et 89 ans.

L'ethnie

L’impression clinique a longtemps été que les cécités liées à la DMLA étaient rares chez les sujets noirs.

Une étude comparative comportant plusieurs échantillons ethniques avaient cependant montré que les signes de MLA (forme précoce de la DMLA) étaient fréquents chez les sujets noirs lorsqu’un ajustement pour l’âge était utilisé.

Très récemment une étude de population fondée sur 2520 participants (1854 blancs et 666 noirs) avec une moyenne d’âge de 73,5 ans a montré une plus grande fréquence de drusen séreux chez les participants blancs. De même les formes atrophiques de la DMLA étaient plus fréquentes chez les sujets blancs.

Cette étude suggérait la présence de facteurs protecteurs probablement liés à la pigmentation.

Le tabagisme

On classe le tabagisme en 3e position des facteurs de risque de la DMLA après l'âge et les facteurs familiaux.

Une étude a montré l’augmentation de la fréquence de la DMLA chez les fumeurs ; ce risque persiste jusqu’à 20 ans après l’arrêt du tabac. Les sujets fumant plus de 20 cigarettes par jour ont un risque de DMLA multiplié par 2,5. Ce risque diminue en fonction de la durée écoulée après l'arrêt du tabagisme.

En réduisant les antioxydants circulants, le tabagisme diminue les taux d'enzymes antioxydants présentes au niveau de la rétine, ce qui altère la protection vis-à-vis des radicaux libres produits lors de l'exposition à la lumière.

Par ailleurs, une étude de l’association Retina France, montre que la fumée de cigarette n'est pas seulement irritante pour les yeux, en intervenant dans la microcirculation cellulaire, elle provoque le vieillissement de la rétine et favorise la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), une maladie qui touche en France plus d’un million de personnes

Ce lien avec le tabagisme est un fait important d’autant que ce facteur de risque reste fréquent et accessible à la prévention.

L'alimentation

L’alimentation est également un facteur susceptible d’accroitre le risque de dmla notamment la viande rouge consommée en grande quantité selon l’étude réalisée par le Docteur Elaine Chong. Cette étude explique notamment le fait que les japonais, les plus grands consommateurs de poissons, n’étaient pas concernés par la maladie jusqu’en 1953. L’occidentalisation de l’alimentation a fortement augmenté la prévalence dans le pays.

Obésité

L’obésité est également un facteur de risque qui multiplie par 2 le risque d’être atteint de DMLA. Une étude australienne publiée dans la revue Archives of Ophthalmology en 2008 a examiné 12 515 patients entre 45ans et 64 ans pendant 6 ans.

Les auteurs Anna Peeters et al. ont examiné de manière multicentrique (principalement à l’université Monash à Melbourne, Australie) une relation possible entre le rapport taille-hanches (RTH) et la DMLA.

En 6 ans, le RTH avait augmenté en moyenne de 1% chez les hommes et de 3% chez les femmes. Une diminution de RTH de 3% était associée à une diminution de 29% du risque d’être affecté de DMLA. Pour les personnes présentant une forte obésité abdominale au début de l’étude, une réduction du RTH induisit même une diminution de 59% du risque de maladie.

Pour les personnes d’un poids normal ou en léger surpoids, la diminution du RTH n’a pas influencé de manière significative le risque de DMLA. Par ailleurs, une hausse du RTH de cette catégorie n’a pas non plus augmenté le risque de Dmla.

Conclusion: Les résultats affirment encore une fois la nocivité de l’obésité augmentant le risque de développer une dmla. Il s’agit d’un risque potentiellement contrôlable car une perte de poids des personnes d’âges moyens permet de diminuer ce risque drastiquement.

Exposition aux UV

Le lien entre l’exposition au soleil, et plus particulièrement aux longueurs d’ondes bleues, et la détérioration des cellules suggère que l’exposition au soleil puisse endommager la macula et causer la DMLA. Les études de confirmation de cette théorie sont à ces jours non-concluants, mais des recherches additionnelles sont en cours. Les professionnels des soins de la vue recommandent donc de protéger les yeux du soleil et des autres rayons ultraviolets.